心肺蘇生法(CPR)の重要性

わが国では突然に亡くなってしまう方が毎年11万2千人以上います。このうち心臓が原因で無くなる「心臓突然死」は6万2千人です。驚くべきことに毎日150人以上の人が家族や友人、同僚の目の前で突然命を落としているのです。その発生の69%が自宅であり次に多いのが、駅や体育館などの公共スペース。そして、会社などの職場が上げられます。(図1)

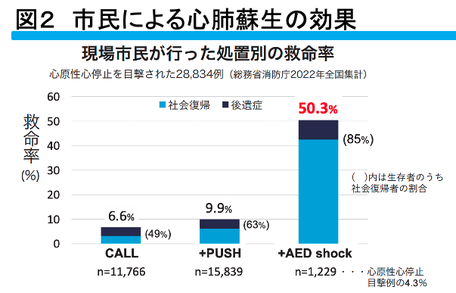

しかしわたしたちは、この心臓突然死に対して手をこまねいてるわけにはいきません。皆さんが、心臓マッサージ(胸囲圧迫)とAED(自動体外式除細動器)を使っていただければ救命する確率は著明に改善するのです。(図2)

心肺停止となる場所は自宅や駅や空港、体育館などのパブリックスペースが多いためそれに遭遇する可能性のある小中高校生や、成人、大学生など国民すべてがこの方法を学ばなければなりません。

最近も小学校6年生が自宅でお父さんを助けた事も報告されましたが、子供が大人の命を助けることができるのです。

特にわたしたちは日本のこれからを担う子供たちに「心肺蘇生法」を学んでもらい、そして、「命を助ける」ことの素晴らしさを知ってもらいたいと思います。

国士舘大学が提言する 「いのちの教育」 救急版プロジェクト

2005年より国士舘大学では学校におけるCPR教育(CPR in School)を目指して「いのちの教育」を展開してきました。

2009年2月、国士舘大学では、西新井にある中学校3年生、2年生に対してCPR-AED学習の機会を頂いた際に

この様子はNHK首都圏ニュースでも9分にもわたりとりあげられ、全国の学校へのCPR学習の先駆けとなりました。

CPRってどうやるの?まず生徒たちは保健体育の授業において、教材に入っているDVDを見ながらCPRとAEDを学びました。しかし、多くの国士舘大学スポーツ医科学科の救急救命士の卵たちのていねいな指導により正しい方法を学び少しずつ身につけていきました。

そして、希望者にこのキットを自宅へ持ち帰り、同じくDVDを見ながら今度は家族の方がトレーニングを行いました。

その後に続々と集まってきた感想文には「人の命の大切さがわかった」「家族で“いのち”について話す機会を持てた」「真剣に教えてくれる子供の姿が頼もしく見えた」「胸骨圧迫は大変だった、でも人を助ける事はもっと重要」や「人の命の重さを理解できた」などの嬉しい言葉を多く述べられていました。CPR-AEDを共に学ぶことを通じて、その方法だけではなく、命の大切さについて家族と話し合う貴重な機会を創出することができたと記されています。

この「命の教育救急版」プロジェクトは、生徒がCPRとAEDを学び・教えるという事を通じて、救命率の向上だけではなく、こころの教育という面も期待できるものであり、PUSHプロジェクトともリンクして全国への普及が期待されます。

国からの「救急に関する報告」

総務省消防庁は2024年3月28日、2023年(令和5年)中の救急出動件数や搬送人員などを取りまとめた「令和5年中の救急出動概況(速報)」を公表しました。それによると、救急自動車の出動件数は過去最多の763万7,967件で、約4秒に1回の割合で出動している計算になります。また、搬送人員は663万9,959人で、国民のおよそ19人に1人が1年間に救急搬送されていることになります。

一方、119番通報から現場到着までの平均時間は10.0分、病院への収容完了までの平均時間は45.6分と、年々長期化する傾向がみられます。これは、救急現場の混雑や医療機関側の受け入れ体制などが影響していると考えられています。

また、消防機関が一般市民を対象に実施する応急手当講習(心肺蘇生法やAEDの使い方等)の受講者数は年々増加し、2022年度にはのべ163万人が受講し、一般市民による勇気ある救命行為が大きく寄与しています。

加えて、救急搬送された心肺停止状態の傷病者のうち、心原性でかつ市民目撃のあるケースにおいては、一般市民が胸骨圧迫やAEDによる電気ショックを実施した割合が約40%以上となっており、1か月後の生存率は約10%、社会復帰率は6%超と、着実に改善しています。

総務省消防庁ではその背景として、「市民による心肺蘇生法の普及、AEDの設置拡大、救急救命士が実施できる処置の範囲拡大などの効果が相まっている」と分析しています。

だからこそ、より多くの人が心肺蘇生法を学ぶことが、救える命を増やす鍵となります。特に、子どもたちには“人を助ける心”と応急手当のスキルを学んでほしいと願っています。

美しい国「日本」をとりもどそう-国民すべてがCPRを出来るためには-

最近、「AED(自動体外式除細動器)」という言葉を見聞きする機会が増えてきました。子供でもこの名前を知るようになりました。

日本国内では平成16年から一般市民でも使えるようになり、これに伴って駅などの公共の場におけるAED設置が増えています。

また、このAEDで電気ショックを行った結果、倒れた人の命を救う事ができたという報道が最近目につくようになりました。

しかし、

AEDが到着するまでの間、何もしなくて良いのでしょうか?

AEDが近くに無ければ、何もすることは無いのでしょうか?

「AEDさえあれば全ての命を救う事ができる」というわけではありません。

AEDと組み合わせて行うべきこと、それが「CPR」です。

「心肺蘇生(しんぱいそせい)」という意味の英語“Cardio Pulmonary Resuscitation”の略語がCPRです。

難しいもの、医療の専門家がするもの、と思っていませんか?そんなことはありません。

どうぞ、学校で、家族で、会社の中でこのCPRができる様にとりくんで下さい。

田中教授の考える「命の教育」とは

みなさんは心肺蘇生をしっていますか?

わたしはみなさんに心肺蘇生法を勉強してもらうことで、命の重要さを考えてもらいたいと思っています。

私はもともと、大学病院の救命救急センターの救急医をしていました。そこで来る日も来る日も心臓が止まって救命センターに運ばれて来る患者さんの命を助けようと努力していました。しかし、100人運ばれる人のうち、心拍が再開するのは、わずか二人か三人です。

ところが、2007年2月の東京マラソンで2人、国士舘大学のモバイルAED隊は心臓の止まった人(ランナー)にAEDをしてその人は助かりました。もう一人、2006年に多摩センターでの子供祭りでも心肺停止になった人をうちの学生や大学院生がなんと命を助けたのです。湘南国際マラソンで2人、さらに2009年の東京マラソンでは、コメディアンの松村さんを含む2名が助かりました。

これは、倒れた現場にすぐ処置できる人間がいたからです。いわゆるバイスタンダー(側に立っている者)が確実にいること、そしてその人たちが適切な処置ができるということが、人の命を助ける上で極めて重要です。どんなにお金をかけて病院や救急車を増やしても、バイスタンダーの適切な処置にはかなわない。心臓が止まって十分も二十分も経過してから病院に運ばれてくると、脳に酸素が行かなくなって助けることができない。

ですから、救急隊が現場につくまでの最初の六分あるいは最初の十分をどうするかというのが、今日みなさんに勉強してもらいたいことなのです。

救急医療の現場から見ると、人の命を助けるのは簡単なことではありません。心臓が止まって救急車で病院に運ぶまでの間、30分から1時間まで、休みなく胸骨圧迫(心臓マッサージ)を続け、病院に着いてからも医療従事者がバトンタッチしながら、1時間、2時間と胸骨圧迫(心臓マッサージ)を続ける。それでも助からないことが多い。

救急医や救急施設では、一人の命を助けるために、一所懸命汗を流しているひとがいます。このことを、私たちはぜひ訴えたいと思います。

どうぞみなさん何かあった場合は勇気を持って最初の10分間CPRに取り組んでいただきたいと思います。

学校における心肺蘇生教育の現状

現在、全国のほぼすべての小学校・中学校・高等学校にAED(自動体外式除細動器)が設置されています。文部科学省の報告によれば、全国の設置率は99%を超えており、大規模校では2台以上のAEDを設置している学校も珍しくありません。

しかし、設置が進んでいる一方で、AEDの使い方を十分に理解していない教職員や生徒が多いのが現状です。実際に心肺停止などの緊急事態が発生した際、「使えるか不安」「対応が遅れる」といった理由から、命に関わるリスクにつながるケースも報告されています。だからこそ、児童・生徒自身が心肺蘇生法(CPR)を学ぶことが極めて重要です。

学校は、子どもたちが最も長い時間を過ごす場所であり、万が一校内で人が倒れた場合、最初に対応するのは近くにいる生徒自身である可能性が高いからです。

さらに、心停止が発生する場所のうち、約7割(69.3%)は自宅とされています(総務省消防庁 令和5年「救急・救助の現況」より)。つまり、家庭内で倒れた家族に対応できるのも、こどもたち自身である可能性があるということです。

このように、「CPR in School(学校での心肺蘇生法教育)」は非常に重要ですが、日本ではまだ十分に普及しているとは言えません。

例えば、2008年に実施された厚生労働科学研究による関東地方の調査では、小・中・高校約7,700校のうち、**心肺蘇生法教育を実施していたのはわずか約3割強(30%台)**にとどまっていました。その後、学習指導要領の改訂などにより改善はみられるものの、授業時間の確保や指導体制の不足などの課題により、実技を伴う本格的な教育が十分に行えていない学校も多く存在しています。

教育が進まない理由として、主に以下の3点が挙げられています。

1.良質な教材が不足している

2.効果的な教育方法が確立されていない

3.指導のための時間が確保できない

こうした状況を背景に、外部の専門職にCPR教育を任せる学校も少なくありません。一方で、学校教員自らが心肺蘇生法を指導している例もあり、その多くはライフセービング部の顧問や、保健体育科の教員、あるいは養護教諭です。本来、学校教育の中でこのような命を守る技術は、教員が責任を持って教えるべき内容です。

とはいえ、現場では限界もあるため、当面は消防職員やNPOなどの外部インストラクターと連携しながら、学校内における効果的な指導体制を確立することが求められています。

そこで私たちは、教員が短時間で効果的に指導できる「CPR教育ツール」の開発や、児童・生徒に直接指導できる「指導者の育成プログラム」の構築を進めてきました。本取り組みを、「いのちの教育 ― 救急版」としてご提案します。

なお、詳細については別ページにて概要をまとめておりますので、ぜひご参照ください。